|

ゲームの分類に対戦型と協力型というのがあります。

尤も、多くは前者に含まれます。

ゲームとはいわば、勝者を決める手段にルールを定めたものだからです。

・・完全に何かの受け売りみたいですが、ともかく。

ゲームなるものは好きだが勝負事を苦手とする者(=ヌルゲーマー)は、協力型ゲームと銘打たれると俄然ソソられてしまうのです。

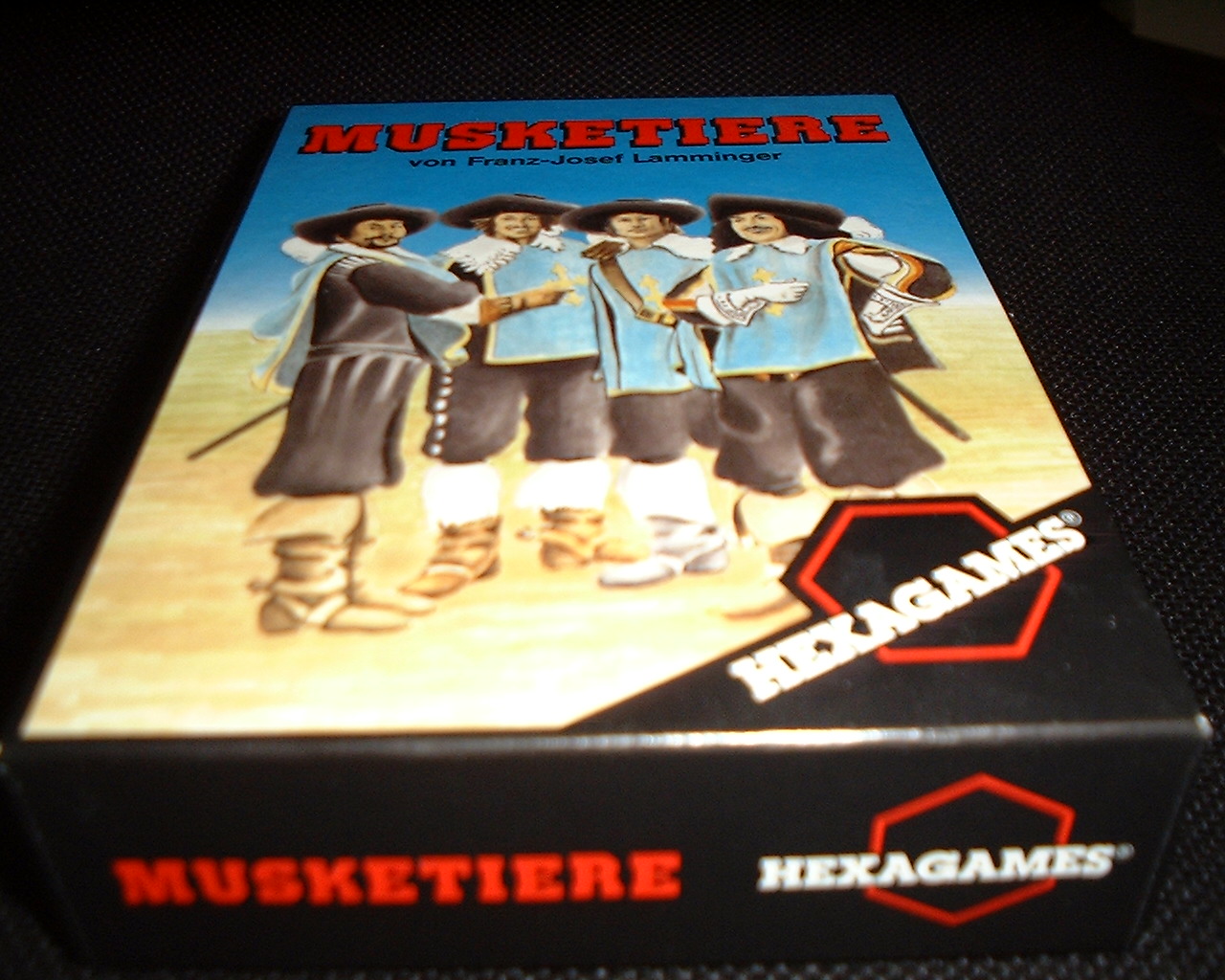

ラテンの血を感じる四人組

さて、この『MUSKETIERE』ですが。

・・あー、

大雑把に云えば、トランプの『戦争』(だったか?)みたいなもんです。

全員が配札から1枚ずつ選び、せーので出して数字の大小で勝敗を決める、という。

ただコレだけだと何でもないので、ここに件の協力の要素が組み込まれています。

すなわち、無作為に「目標値」が設定されるのです(衛兵カードの山から1枚公開する)。

そして、「全員が出した札の数字の合計」がソレ以上なら、最も大きい数字を出した者が勝者となり、ソレを下回れば、最も小さい数字を出した者が敗者となります。

また、得点手段にもひと工夫。

各ラウンドの始めに配札から3枚選んで自分の前に伏せます。それらに記された数字がそのラウンドの最後に得点になるのです。つまり高得点を狙うなら強いカードを諦めねばならないという仕組み。全然違うハズなんですがMagicのアンティを連想します(何でも結びつける病)。

で、前述の勝負に勝つたび、どれか1枚に宝石チットを乗せ、負けるたび牢獄チットを乗せます。

誰か1人が宝石を3つ独占するか、全員手札が尽きればラウンド終了。これを繰り返します。

剣の数はタイブレイクに用います

(例1)

枢機卿の衛兵=7

プレイヤーA=5

プレイヤーB=6

プレイヤーC=2

銃士隊の勝ち。Bが宝石を得ます。

(例2)

枢機卿の衛兵=15

プレイヤーA=0

プレイヤーB=1

プレイヤーC=9

衛兵の勝ち。Aは牢獄を受け取らねばなりません。

単なる読み合いじゃねーの?という話もありますが、自分の勝利には他者の出す札が不可欠な局面が多いので、とても協力し合ってるっぽい印象。殺伐としたゲームが多い中、いいもんです。勝者を決めるというよりMVPを選出するようなもの。

翻ってダメなところも。

ゲームは100点先取なのですが、宝石は乗っているカードの得点を2倍に、牢獄は0倍にします(何も乗ってなければ…そう、1倍です)。

このため、一度オール宝石(中間小説誌ニ非ズ)で得点したプレイヤーにはなかなか追いつけません(一気に50点近く稼ぐのも珍しくなかったりする)。

何よりカードゲームの業とゆうか、配札によってはどーやっても勝てんだろ的な状況もありえます。

なので、まぁ単純な改善案としては、トップとドベで配札のトレードを義務づける、とかしてもいいかと思います。お好みで。

見た目にどうにもアブストラクトなカードゲームですが、不思議と三銃士な感じがします。ホント。

“宝石奪還の命を受けた銃士隊の面々。立ち塞がる枢機卿の衛兵を華麗な連携で薙ぎ倒す。

「流石だな!ダル●ニアン」

「いや、君達のおかげさ…」

それも束の間、新手の屈強な兵が。不意を衝かれた一行。

「ぐぅ・・何て使い手だ」

「うあぁぁっ!?」

「ァ、アラ●スーッ」

・・そして地下の牢獄に幽閉された彼女は(以下略)”

もちろん三銃士読んだことないですけど。はい。

仮邦題:『マスカラス一家の夢冒険』 2006/11/07

|